Struttura del capillare sanguigno

La parete dei capillari sanguigni è costituita in genere da un unico strato di cellule endoteliali poligonali o allungate secondo l’asse maggiore del vaso. Attorno al tubo endoteliale si trova una lamina basale di natura glicoproteica che, in alcune zone del capillare, si sdoppia per avvolgere cellule appiattite, dotate di sottili prolungamenti, orientate secondo la lunghezza del vaso, che sono dette periciti. Intorno alla lamina basale si trova uno strato di spessore variabile formato da sottili fascetti collageni e da fibroblasti. Queste caratteristiche strutturali dei capillari possono variare nei diversi tessuti e organi; esse consentono di distinguere tre tipi di vasi: Capillari continui. Capillari fenestrati. Sinusoidi. Articolo creato il 21…

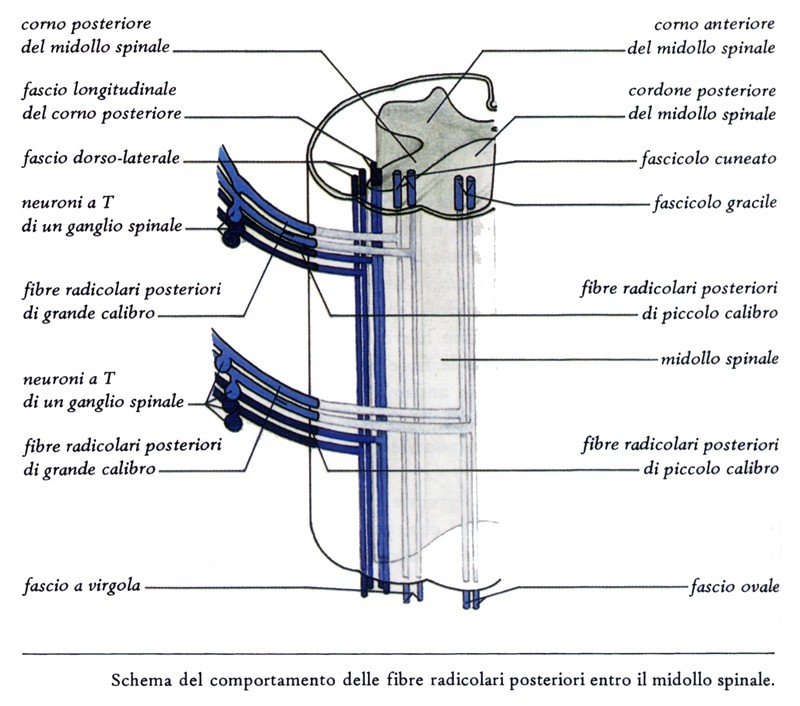

Fibre nervose periferiche

Nelle fibre nervose periferiche, non appena emerso dal corpo cellulare (o pirenoforo), l’assone è nudo; si riveste, quindi, nelle radici spinali, di elementi gliali simili agli oligodendrociti; nella porzione più distale della radice la guaina di oligodendroglia è sostituita da una tipica guaina di Schwann (o nevrilemma) e dalla guaina mielinica. Questi due rivestimenti seguono l’assone per tutto il suo decorso; poco prima della terminazione dell’assone, però, la guaina mielinica si arresta mentre la cellula di Schwann si continua per breve tratto a rivestire in superficie la ramificazione terminale della fibra nervosa.

Muscolo plantare

Il muscolo plantare è uno dei due muscoli posteriori dello strato superficiale della gamba. È innervato dal nervo tibiale (L4-S1) e ha un'azione simile a quella del tricipite della sura, anche se meno potente: flette plantarmente il piede e lo ruota all'interno; concorre, con il muscolo gastrocnemio, alla flessione della gamba sulla coscia. Facendo perno sull'avampiede, il tricipite estende la gamba sul piede (muscolo antigravitario).

Cellule satelliti del muscolo

I nuclei presenti nelle fibre muscolari sono incapaci di replicare essendo fuoriusciti dal ciclo cellulare in maniera irreversibile e trovandosi in stato postmitotico permanente. Ne consegue che la fibra di per sé non è in grado di riparare eventuali perdite di tessuto, che si possono verificare per traumi o patologie degenerative, non essendo capace di ripristinare l’attività mitotica dei suoi nuclei. La riparazione avviene, invece, per la capacità di ricostituire il tessuto presentata da alcune cellule di tipo staminale, dette cellule satelliti.

Parasimpaticomimetici (o colinomimetici)

I parasimpaticomimetici (o colinomimetici), così chiamati poiché mimano le funzioni del sistema parasimpatico, sono farmaci agonisti del recettore colinergico muscarinico. Classificazione dei parasimpaticomimetici I parasimpaticomimetici possono essere divisi in due gruppi: Acetilcolina (ACh) ed esteri sintetici della colina, tra cui: Metacolina. Carbacolo. Betanecolo. I derivati sintetici hanno il vantaggio di un’azione più selettiva e prolungata che permette il raggiungimento del farmaco anche in zone scarsamente irrorate. Alcaloidi colinomimetici naturali e loro derivati sintetici. Gli alcaloidi colinomimetici naturali sono: Muscarina. Pilocarpina. Arecolina. Un alcaloide colinomimetico sintetico è l’oxotremorina. Un parasimpaticomimetico in fase di sperimentazione è la cevimelina. Inoltre si parla di parasimpaticomimetici diretti se agiscono mediante il legame al recettore colinergico…

Vasi e nervi dei genitali esterni femminili

All’irrorazione dei genitali esterni provvedono principalmente due arterie: l'arteria femorale e l'arteria pudenda interna, ramo dell'arteria iliaca interna.

Vertebre cervicali

Le vertebre cervicali sono 7 e hanno caratteristiche comuni che consentono di distinguerle da altre vertebre dalla colonna vertebrale. Di queste, la 1a vertebra cervicale (o atlante), la 2a (o epistrofeo o asse) e la 7a (vertebra prominente) hanno peculiarità proprie. In generale, le 7 vertebre cervicali aumentano gradualmente di volume in direzione cranio-caudale. Il corpo ha forma quadrangolare, col maggior asse orientato trasversalmente. La faccia superiore del corpo è delimitata, su ciascun lato, da una cresta sagittale che prende il nome di uncino, mentre la faccia inferiore presenta due depressioni dove sono accolti gli uncini della vertebra sottostante. I peduncoli sono diretti obliquamente in dietro e in fuori, dal…

Investimento di pedone

L’investimento è il complesso delle lesioni contusive direttamente o indirettamente prodotte su una persona da un veicolo in movimento. I fattori importanti nel modificare la dinamica dell’investimento sono tre: Velocità del mezzo investitore. Peso del mezzo investitore. Conformazione della parte del veicolo che impatta il pedone. Altezza del corpo del pedone a livello del quale ha luogo l’urto. Nell’investimento di pedone tipico, ovvero quello del pedone investito da un’autovettura in movimento, si distinguono 5 fasi che si susseguono in tutto o in parte ed alle quali possono corrispondere precisi complessi lesivi: fase dell’urto (o imbarcamento), della proiezione con abbattimento al suolo, della propulsione (o accostamento), dell’arrotamento (o sormontamento) e del…

Neurotrasmettitori del sistema nervoso centrale

I neurotrasmettitori del sistema nervoso centrale sono distinti in classi; pertanto si considerano: Amine, tra cui: Catecolamine. Istamina. Serotonina. Aminoacidi, tra cui: GABA (o acido gamma-amino-butirrico). Glicina. Glutammato. Aspartato. Acetilcolina. Neuropeptidi. Purine. Derivati dell’acido arachidonico. Altre sostanze. Articolo creato l’11 aprile 2011. Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.

Quiz di anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore

In questa pagina è possibile esercitarsi su quiz di anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore. Puoi scegliere un test da 10, 25, 50, 100 o 140 domande, estratte da un archivio di centinaia di domande (della stessa disciplina). Ogni volta che si ripete un quiz le domande saranno diverse e l’ordine delle risposte mescolato. Ogni domanda presenta 5 possibili risposte di cui 1 sola corretta. Le risposte corrette/errate saranno visualizzate subito dopo aver risposto, nonché al termine del quiz. Per esercitarti su altre discipline o simulazioni, vai qui. Hai riscontrato errori? Invia un messaggio per comunicarlo! Attenzione! Tutti i quiz possono essere svolti liberamente, senza registrazione al sito. Se si…