Lesioni da punta e taglio

Le lesioni da punta e taglio sono le più frequenti tra le lesioni d'arma bianca e possono essere prodotte da armi appuntite, proprie o improprie, monotaglienti o bitaglienti (coltelli, pugnali, baionette, ecc.), caratterizzate da una maggiore estensione in profondità piuttosto che in superficie. Hanno prevalentemente forma ad asola, più o meno slargata, in funzione della regione attinta e della densità e direzione delle fibre elastiche.

Unità internazionali

Sulle iniezioni di insulina ci sono due tipi di scale: una in unità volumetriche e una in unità internazionali (UI). L’insulina, originando dal regno animale, viene espressa con questa unità internazionale perché mentre per i prodotti sintetici si sa quello che c’è, i prodotti di origine naturale subiscono processi di estrazione e filtrazione per avere quanto più possibile la sostanza pura. Poiché tali processi variano nei laboratori, non si può riportare a unità ponderali ma li si sottopongono a saggi biologici e riferendo il risultato si avrà un solo campione internazionale. Ad esempio, l’UI di insulina è quella quantità di insulina che abbassa la glicemia del 10%; il prodotto che…

Tessuto epiteliale (o epitelio)

Il tessuto epiteliale (o epitelio) è un tessuto costituito da cellule contigue, fittamente stipate tra loro, con interposta una scarsissima sostanza extracellulare amorfa che occupa sottili interstizi di 15-30 nm (nm = nanometri; 1 nm = 10-9 m cioè 1 miliardesimo di metro) in cui ci sono anche glicoproteine e glicosaminoglicani, oltre il liquido interstiziale che serve per gli scambi metabolici tra l’epitelio e il sottostante tessuto connettivo. L’epitelio poggia su una membrana basale che lo separa dal tessuto connettivo circostante. Il tessuto connettivo che si accompagna all’epitelio è sempre costituito da cellule separate tra loro da ampi spazi che sono occupati da una sostanza intercellulare di composizione e struttura…

Muscolo tensore del palato (o peristafilino esterno)

Il muscolo tensore del palato (o muscolo peristafilino esterno) è tensore del palato molle e dilatatore della tuba uditiva. È formato da due triangoli appiattiti di cui uno superiore è carnoso e uno inferiore è tendineo; gli apici dei due triangoli corrispondono all'uncino pterigoideo.

Muscolo lungo della testa

Il muscolo lungo della testa è innervato dai rami anteriori dei primi tre nervi cervicali e con la sua azione flette e ruota la testa. Origina dai tubercoli anteriori dei processi trasversi delle vertebre cervicali, dalla 3a alla 6a, e si inserisce alla faccia inferiore della parte basilare dell’osso occipitale, dietro e lateralmente al tubercolo faringeo. Anteriormente, il muscolo lungo della testa (come il muscolo lungo del collo) si pone in rapporto con il muscolo lungo della testa, con la faringe, con l’esofago, con il fascio vascolo-nervoso del collo e con il tronco dell’ortosimpatico.

Metacromasia

La metacromasia è quel fenomeno per il quale taluni coloranti conferiscono a determinati componenti istologici una tonalità differente da quella del colorante medesimo. Così, ad esempio, il blu di toluidina conferisce una tonalità rosso-porpora al muco. I coloranti che danno luogo a questo fenomeno diconsi metacromatici e le sostanze che si tingono metacromaticamente vengono denominate cromotrope. La metacromasia esige che i coloranti siano puri e non risultino di una miscela di due o più coloranti, onde evitare che la variazione di tonalità possa essere dovuta all’affinità cromatica del componente tessutale per uno dei coloranti presenti nella soluzione. Si parla in questa evenienza di metacromasia falsa (o spuria). I coloranti metacromatici…

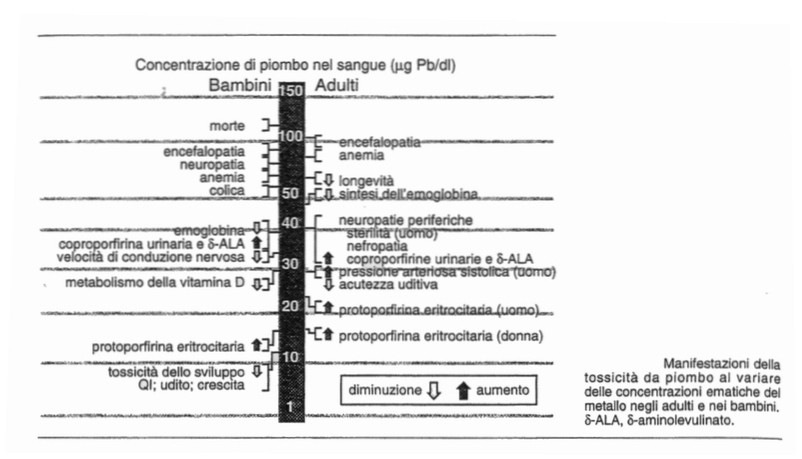

Agenti chelanti

Gli agenti chelanti sono antagonisti dei metalli pesanti e sono sintetizzati espressamente allo scopo di competere con questi ultimi per i gruppi funzionali così da prevenire o neutralizzare gli effetti tossici da essi causati e aumentarne l’escrezione. L’efficacia di un agente chelante nel trattamento degli avvelenamenti da metalli pesanti dipende da vari fattori, in particolare dall’affinità per il metallo pesante rispetto a quella per i metalli essenziali presenti nell’organismo e dalla capacità del chelante di mobilizzare il metallo dall’organismo una volta chelato. Il chelante ideale dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche: Alta solubilità in acqua. Resistenza alla biotrasformazione. Capacità di raggiungere i siti di accumulo del metallo, di formare complessi non…

Tonsilla palatina

La tonsilla palatina (o amigdala) è un organo linfoide pari, accolto nella fossa tonsillare. Insieme alla tonsilla linguale e ad alcune formazioni linfoidi della faringe (tonsille faringea e tubarica) e della laringe (tonsilla laringea), la tonsilla palatina costituisce l’anello linfatico (di Waldeyer), un complesso linfoide che svolge funzioni difensive nel primo tratto delle vie digestive e aeree.

Umore acqueo

L’umore acqueo è un liquido trasparente contenuto nella camera anteriore e in quella posteriore dell’occhio. Esso si estende dunque dalla cornea, attraverso il foro pupillare, fino al cristallino, che circonda per giungere a contatto con il corpo vitreo. Ha un peso specifico di 1006, ph 7,3 e una pressione osmotica superiore a quella del sangue. Certi elettroliti (anioni) si trovano nell’umore acqueo ad una concentrazione nettamente superiore a quella del plasma del sangue; le proteine vi sono invece presenti in quantità assai più bassa e così pure il glucosio. Vi si trovano rarissimi elementi figurati del sangue, per lo più linfociti che aumentano considerevolmente durante i processi infiammatori dell’occhio. La…

Articolazione astragaleo-navicolare

L'articolazione astragaleo-navicolare è una delle due articolazioni che costituiscono l’articolazione trasversa del tarso (di Chopart); è una tipica enartrosi in cui si distinguono due superfici articolari a forma di segmenti di sfera, piena e rispettivamente cava. Il segmento pieno è dato dalla testa dell'astragalo che può essere ripartita in tre zone di cui una anteriore, convessa, faccia articolare scafoidea dell'astragalo, una inferiore, cui corrispondono le facce articolari calcaneali anteriore e media in diretta continuazione tra loro e, infine, una superficie intermedia, a forma di triangolo, che si articola con la fibrocartilagine navicolare.